Preguntas que no siempre se formulan

Conchita Martín

El asesinato individual, convertido en terrorismo, se instaló entre nosotros a edades muy tempranas; entendiendo por nosotros aquellos que vivían en el País Vasco, los que vestían uniformes armados y cuantos ocupaban cargos públicos institucionales, ampliándose después a otros sectores, a otras ciudades. Hasta entonces los niños de Albacete o Algeciras no sabían más de ello que lo que sorprendían en un telediario a la hora de comer, ¡es que no era lo mismo si tu padre era agente de seguros que si era policía de cualquier lugar de nuestra geografía!

Yo vivía cómodamente en mi pequeña ciudad castellana, cuando mi padre quitó el muñequito que le identificaba en el espejo retrovisor del coche y la chapa de la puerta de casa (lo que era habitual tener). Y es que todo eso le señalaba potencialmente como objetivo. Entonces sí, pregunté por qué y mi madre fue quien contestó sin apasionamiento, informándonos escuetamente de que todo guardia civil podía ser objeto de atentado terrorista. Mucho más tarde, cuando me casé con un oficial del Ejército de Tierra, entré en otro estado de alerta y preocupación.

A medida que la ignominia iba en aumento, nuestra situación de libertad iba encogiendo, restringiendo mucho nuestra seguridad. Tanto mis hijos como yo nos adaptamos a ello. Empecé a llevarlos yo al colegio, el coche se guardaba en un garaje y nos compramos una linterna enorme, que viajaba siempre en el maletero. Cada mañana, cuando salíamos, o los fines de semana, camino de nuestro club a las actividades deportivas de los niños, nadie subía al coche sin que antes Pedro o yo hubiéramos mirado los bajos con aquella entrañable linterna, observado si las cerraduras de las puertas delanteras tenían signos de haber sido forzadas. Jamás se abría la correspondencia más que en el despacho, incluso las comunicaciones del banco.

No obstante, tengo que decir que, aunque yo no le dejara llevarlos de la mano, no dejamos de hacer lo que teníamos pensado hacer. Nunca dijo que se quedaba en casa, ni restringió las tardes de compras, las reuniones con amigos. Sin querer, entramos a formar parte de esa población que vivía de una forma determinada, pero nada más. Mis hijos nunca se escandalizaron cuando nos tumbábamos en el suelo del garaje, permaneciendo ellos a distancia con sus carteras o cuando se lo veían hacer a un vecino. Ni siquiera cuando estallaron bombas en nuestro barrio, que fueron unas cuantas, y de alguna manera alteraban su quehacer diario. Ellos ya sabían.

Por eso cuando el hecho nos alcanzó a nosotros, las preguntas, las inquietudes de aquellas personitas que eran entonces, no podían catalogarse de habituales. Nunca preguntaron “¿por qué? ¿Por qué a papá? ¿Por qué a nosotros?”. Eso formaba parte de nuestro entrenamiento, del entorno castrense en el que nos desarrollábamos. Sabíamos el porqué, aunque no ayudara mucho a curar las heridas. Quizá se interrogaban si su padre había sufrido, si se había percatado de que moría, si íbamos a tener dinero para seguir, otras, en suma. La sinrazón del asesinato gratuito es otro tipo de digestión. Personalmente yo agradecí en parte el ejercicio emocional en el que ya andaba inmersa. Lo que ocurre es que dejó sitio a la difícil tarea de recomponernos en un mundo globalizado, occidental, en el Estado del Bienestar, donde entonces andaban nuestros congéneres. No hubo muchas preguntas, solo lágrimas, dientes apretados y cabeza alta. Ese fue el entrenamiento posterior, intenso y larguísimo. No pone en forma, pero ayuda a no desgarrarte el alma en exceso.

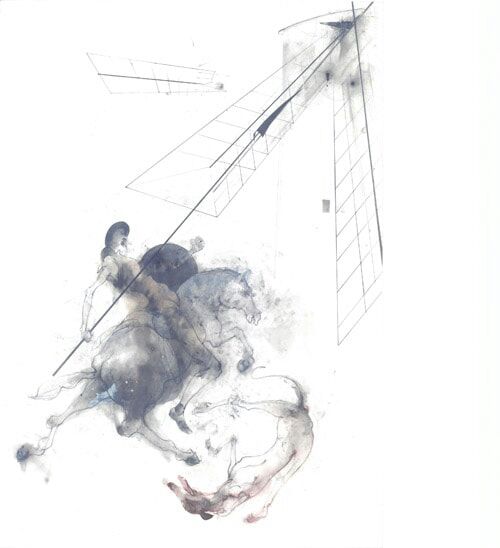

Conchita Martín es viuda del teniente Coronel Pedro Antonio Blanco, primer asesinado en el año 2000 tras la ruptura de la tregua de ETA. La ilustración que acompaña estas líneas es un Don Quijote pintado por el artista Florencio Galindo, primo de Conchita, para la exposición «La Poética de la Libertad», en la Catedral de Cuenca.