Una cuestión de dignidad

Consuelo Ordóñez

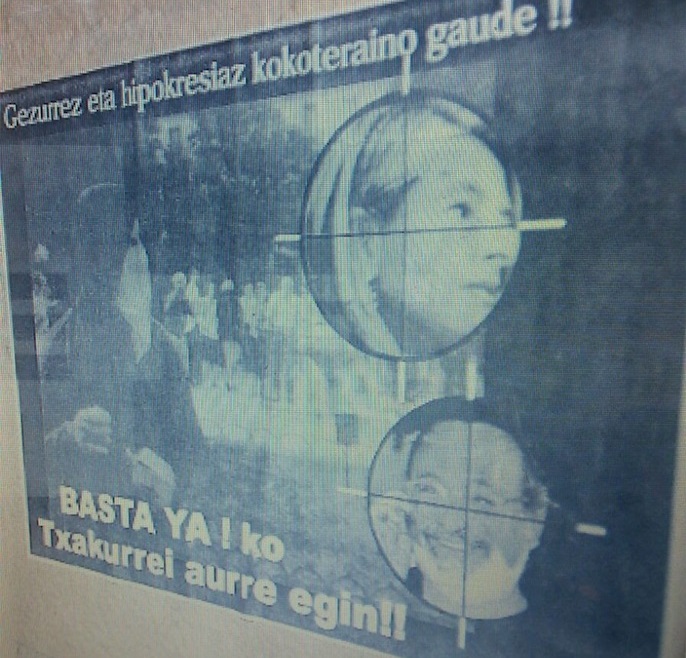

Durante la madrugada del 21 de diciembre de 2000, mientras muchos jóvenes disfrutaban de las fiestas de Santo Tomás, otros se dedicaron a empapelar San Sebastián con mi cara. A la mañana siguiente el centro de la ciudad apareció lleno de carteles en los que un encapuchado se preparaba para atacar a los participantes en una manifestación. Al lado aparecía un primer plano de Fernando Savater y otro de mí misma. Sobre nuestras caras estaban impresas sendas dianas.

La cobardía es contagiosa, pero la valentía también lo es. En ese momento me sentí orgullosa de que los cachorros de ETA me hubieran situado compartiendo cartel con un referente de la talla de Savater. En los últimos años, además de amenazas, habíamos compartido manifestaciones, pancartas y foros en los que clamábamos contra el terrorismo, reivindicábamos las libertades y defendíamos el Estado de Derecho frente al nacionalismo obligatorio que se pretendía imponer en el País Vasco. A Savater y a algunas otras personas admirables su compromiso les llegó sin que el terrorismo se hubiese acercado a la puerta de sus casas. Mis comienzos, sin embargo, se desencadenaron después del fatídico 23 de enero de 1995.

Eran las tres y media de la tarde y me estaba preparando para acudir al despacho en el que trabajaba como procuradora cuando sonó el teléfono. “¿Te has enterado?”, me dijo la madre de Eugenio Damboriena muy alterada. Ante mi desconcierto, colgó. Enseguida llamé a mi cuñada, Ana Iríbar, y comenzamos a contactar con el Ayuntamiento y con los compañeros de mi hermano. En una nueva llamada Ana me pidió que fuera corriendo a su casa. Cuando llegué al portal, vi a varios agentes de la Policía Municipal acordonándolo. “¿Qué ha pasado?”, le pregunté a uno de ellos. “Te lo puedes imaginar”, me contestó.

Los últimos meses de la vida de mi hermano habían sido turbulentos. En agosto de 1994 recibió un mensaje amenazante que inmediatamente hizo público. A aquel episodio le siguió una tormenta política que se prolongó durante semanas. Creo que él sí era consciente de que ETA podía asesinarlo. Yo, sin embargo, nunca lo asumí. Ni siquiera después de que una proetarra con la que coincidía en una protectora de animales a la que solía acudir le deseara la muerte en una reunión. De lo que sí tuve conciencia fue del ascenso de su popularidad. Las encuestas cada vez apuntaban con más fuerza a que podría convertirse en alcalde de San Sebastián en las elecciones de 1995. Imagino que cada nuevo sondeo era un motivo más para aquellos que ordenaron su muerte. Sus nombres, por cierto, siguen siendo un misterio, aunque siempre he sospechado que la decisión pudo tomarse en un despacho contiguo al de Goyo.

Poco después, comencé a participar en las concentraciones de Denon Artean en la donostiarra Paloma de la Paz. La norma era que se convirtieran en batallas campales. Cuando rompíamos en aplausos después de varios minutos en silencio, una jauría de radicales comenzaba a tirarnos piedras que, de forma escrupulosa, una furgoneta azul descargaba en las inmediaciones. Todo ello ocurría ante la atenta mirada de los agentes de la Ertzaintza, que tenían orden de no actuar. El 7 de septiembre de 1995 una de las piedras fue a parar a mi cabeza. El impacto me tiró al suelo e hizo que durante unos instantes perdiera el conocimiento. Aquel episodio me convirtió en una persona pública en un momento en el que las familias de las víctimas, con pocas excepciones, apenas eran visibles.

Desde entonces, no falté a nada: acudí a plenos de Ayuntamientos para criticar que Herri Batasuna no condenara los asesinatos; asistí a funerales y capillas ardientes; sostuve pancartas en manifestaciones; di declaraciones a medios de comunicación cada vez que me lo pedían. Aquello, claro, no me salió gratis: pintaron innumerables dianas con mi nombre y eslóganes amenazantes por toda la ciudad, incluido el portal de mi casa; me dedicaron editoriales en medios que funcionaban como altavoces de ETA; profanaron cuatro veces la tumba de mi hermano en el cementerio de Polloe; me abrieron la cabeza de un botellazo en el casco viejo de San Sebastián; y hasta me acostumbré a que me gritaran por la calle y en las contramanifestaciones “Ordóñez a Polloe” y “Ordóñez, devuélvenos la bala”. El 2 de julio de 2000 arrojaron siete cócteles molotov contra mi casa en el barrio de Intxaurrondo que provocaron un incendio en la terraza. Uno de ellos fue a parar al salón, justo detrás del sillón, pero milagrosamente fue el único que no llegó a estallar. En la adversidad, me crecí: prefería que los radicales me odiaran rabiosamente porque eso significaba que, al menos en parte, había recogido el testigo de mi hermano.

Un día Ángel Acebes, entonces ministro del Interior, me llamó para decirme que un comando recién desarticulado tenía información sobre mí: los lugares que frecuentaba, el modelo y la matrícula de mi coche y de mi moto. Todo era cierto. Entonces pensaba que nunca me iría del País Vasco, pero me equivoqué. Al final, me pusieron protección, pero aquello me generó otro problema: los clientes no querían que yo fuera su procuradora. Preferían optar por alguien más discreto, menos señalado públicamente. Al final, no fue ETA quien de forma directa me expulsó del País Vasco, sino mis propios conciudadanos que colocaron su miedo al ostracismo social un peldaño por encima de su dignidad.

También por dignidad, no desistí en mi empeño de seguir luchando por las libertades y por los derechos de las víctimas del terrorismo. En los últimos años tengo el honor de hacerlo desde la primera línea de COVITE. Hemos vivido momentos difíciles y quizá nos queden algunos por vivir, pero ante la adversidad, de nuevo, estamos en la obligación de crecernos. La justicia de nuestra causa merece todo nuestro empeño. No desistiremos.

Consuelo Ordóñez es presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE). El 23 de enero de 1995 ETA asesinó a su hermano, el concejal del PP y candidato a la alcaldía de San Sebastián Gregorio Ordóñez, dando inicio a una etapa que la organización terrorista y su entorno llamaron de “socialización del sufrimiento”.